新HPのこと、小説家小島信夫先生のこと、OMONMA TENTのこと

- 鈴木厚本人

- 2021年10月9日

- 読了時間: 4分

銀窯日記 2010.11.27 投稿

Aこのホームページ基となるサイトを開設したときのブログ銀窯日記への投稿。新HPの解説の経緯、近所のカフェ・ギャラリーのOMONMA TENTさんがまとめて染付カップ・ソーサーを注文してくれてからは割合スタイルを一定に出来るようになった旨の記述もありましたが、小島先生に関する記述のみ残してカットしました。

(前略) ところで、死人に口無しだし、自慢話になってしまうかもしれないのですが、、彫刻家、画家として仕事をしていた頃、父である彫刻家鈴木実が知り合いだった事から、故小説家故小島信夫氏に、合計でも6~7回でしょうか、高校時代から、会ってお話を伺ったことがありました。 国立のお家にも一人でお邪魔したことがありました。 先生いはく、芸術家とつきあうなら、「功なり、名を遂げた人か、ごく歳若い人。」ということでした。 先生はアメリカンスクールで芥川賞、「抱擁家族」で谷崎潤猪一郎賞を受賞しましたが、その後10数年に及んだ「別れる理由」(日本芸術院賞、野間文芸賞)、を雑誌「群像」に連載中に父と出会ったようです。 当時父は、業界内の事ではあったが、「顔を替える人」以後、独特の現代的着衣等身大数体組群像で急激に注目されるようになり、お約束の若い女性が現れたが、絶縁後、母との関係修復のために夫婦で出かけた木曽の旅館で偶然会ったとのこと。 父は、その後死ぬまで非常に小島先生を尊敬していました。 「別れる理由」は私も、完結後、美大生時代に2段組み、3巻の単行本で読んで、感想をハガキに書いて送ったところ、喜んでくださったようで丁寧な返信を頂戴して感激しました。 自分は、「別れる理由」に実名で登場する柄谷行人と先生のやり取りが美しい人間関係の見本のように思えた、というような事を書いたのだが、「柄谷君に教えます」というような返信だったと思います。 「あなたのハガキから新しい小説世界が広がってくる」のような事まで書いてあり、興奮しました。 晩年の「暮坂」にそのいきさつが、事実のままではないが申し訳程度に出ています。 「暮坂」出版のときは、既に自分は35歳、「ごく若く」はなくなっていたせいか、感想の手紙に何の返信も無かったのですが。 自分の、2度目(自分30歳)、4度目(34歳)の個展は見て頂きました。 2度目のは、すべて一点一点スタイルの異なる絵と彫刻の個展であったのだが、自分の「変な事をゴタゴタやっていると普通の事が新鮮に見えて来ます。」という発言に「それしかないんだ。」、出品作品は「思ったより全然良い」(思ったよりとは?笑い)「自分はすぐマンネリに成るので、スタイルは一点一点変えます。」の発言に、「そう、一度きりなんだよね。」とご機嫌でしたが、4度目の個展で「月を視る男」を出品したときは「変わったな。凄く変わった」と言うだけで褒めてはもらえず、それからは、手紙を書いても返信が来なくなりました。 その2度目の個展のときの「一度切り」につながる「型になってしまってダメ」「スタイルを変えて来た」「表現は一寸先は闇、自分が思ってもいないようになったときが面白い」などという言葉は常々の先生の言葉であって、先生にシンパシーを抱く父も彫刻家の中ではかなりスタイルを変える方ではありましたが、父は自分には「先生はそういうけど、そんなに行き当たりばったりに変えてたら身が持たん、」というようなことを言って10年ぐらいは同じようなスタイルだったようだが、今考えてみれば小説は印刷して一点が数万も世に出るが、が彫刻は一つ一つ作って増やすしかない。 一つ一つ無節操に変えていたら、寡作にはなるし終始一貫しない人と思われるだけです。それに、木だの石だの、この世の中の物質を大工道具を使って加工する形而下的芸術であるところの彫刻は、或る程度は計画的にやらないと形にならない。特に大作は。 「一度切り」でなくても型に成らなければ良いのです。 しかし、自分は40代中盤焼き物を始めるまでは、無謀にも、一点に半年もかけながら、密かに自分こそオヤジより小島先生の教えに忠実と思ったりしながら、まるでエスキースを作らない行き当たりばったりの作り方で、ほぼ、一点ごとにスタイルを変えていいました。。 その頃は、景気もよく時折自作も売れない事もなかったですが、主に父の生業である時代物木彫彩色小品(松尾芭蕉像など)の下彫り、後には短大教職等の嘱託で生活費を得ていました。 その後、父が死に、焼き物を初めても、制作時間は驚異的に短くなりましたが、やはり、焼き物屋にしては、いろいろの事をやるタイプだと思います。 どうも、変だという感じで苦労して制作していたのが、適切な新しいやり口にすると、急に、あっという間にパタパタといろいろなものが片付いてあるべきところに収まる感じが非常に快感で、自分で見ると、そういう新しいやり口を見つけたときの作品は生き生きしてバランスがよく、何とも言えない力があるようにみえているのですが、あんまり、人様には伝わっていないようなので、結局どうなんだかよく分かりません。 たんなる、気分転換、逃避、自己確認のような気もします。 (後略)

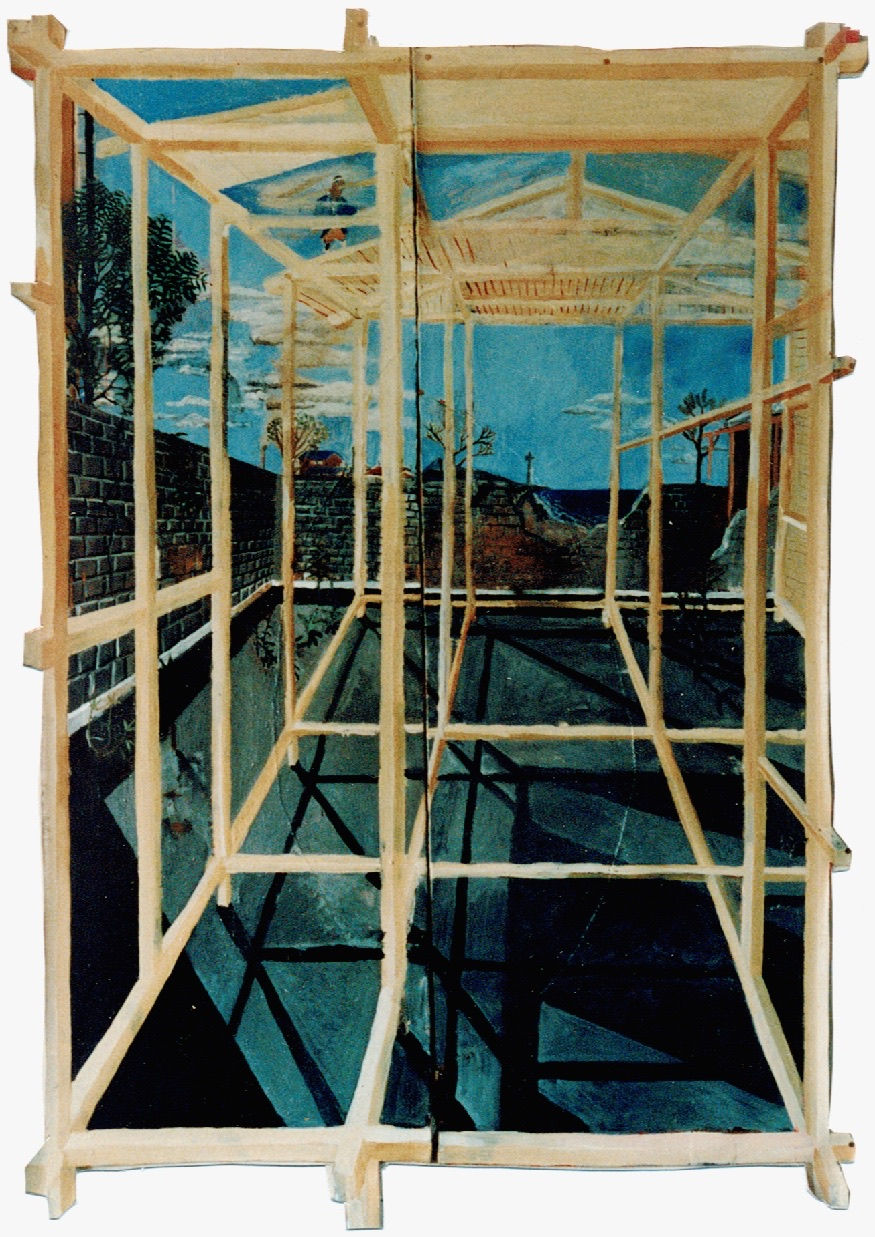

2度めの個展に出品した作品。小島先生はこの作品を褒めててくださった記憶。

「亜欧堂田善」 油彩、キャンバス(変形) 約2m×1,4m 1988年

Comments